共计 2530 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。

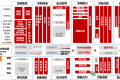

质量管理工作究竟是“主动管理”还是“被动救火”,我觉得其核心区分点在于体系能否有效运行并持续改进。这绝不仅仅是质量部门(或称品质部门)的责任,而是整个组织协同作战的结果。我觉得其成败的关键取决于以下这三个层面:

1. 最高领导者的态度、意识与承诺 :

态度决定高度: 最高领导者是否真正将质量视为战略核心和生命线?还是仅仅停留在口号层面说说而已?这直接决定了资源投入的优先级(预防 vs. 救火)和对质量的容忍度。

意识驱动行为: 最高领导者是否理解质量管理体系(如ISO 9001)的精髓,如过程方法、风险思维和持续改进?还是仅仅将其视为一纸证书或公司运营的负担?领导者对“质量成本”的理解极为重要。

承诺必须体现于具体的行动上:

· 将质量目标纳入公司战略和部门KPI。

· 确保资源投入(人力、技术、资金)用于预防性措施和体系优化。

· 亲自参与: 如主持管理评审,关注体系运行有效性,而非仅仅看报告;对重大质量问题亲自过问,推动根因解决而非表面整改。

· 以身作则: 在言行中体现出对质量要求的尊重,对违反流程、牺牲质量换取短期利益的行为零容忍(如张瑞敏砸冰箱的象征意义)。

2. 各部门领导者的态度、意识与执行力 :

破除“质量是质量部的事”的误区: 从事多年质量管理工作的质量人可能都知道这样一个道理:质量是设计出来的、生产出来的、采购回来的、服务保障出来的,每个部门都是其业务流程质量的第一责任人。所以,各部门负责人必须深刻理解本部门活动对最终产品质量/服务质量所产生的影响。

主动落实而非被动应付: 各部门需要主动理解、认同并严格执行质量部门策划的体系要求(如流程、规范、标准),将其融入日常运营,而非将其视为额外的负担或应付审核的“作业”。

跨部门协同: 主动打破部门墙,在流程接口、信息共享、问题协同解决上与上下游部门紧密合作。因为质量问题的解决往往需要跨部门的根因分析和联合行动。

不要成为“检验员”与“消防员”: 质量负责人及其团队的核心价值,不在于发现多少问题或扑灭多少“火”,而在于如何策划有效的体系、推动预防、赋能组织、促进改进。

要兼具体系架构师与教练的能力:

· 策划 (Plan): 设计符合业务实际、有效且高效的质量管理体系架构(如流程、标准、工具),确保其具有可操作性和预防性。

· 推动与赋能 (Do/Enable): 拥有出色的沟通、协调和影响力(而非依赖行政权力),说服、引导、培训各部门理解和执行体系要求。成为各部门解决质量问题的顾问和教练。

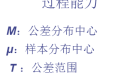

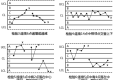

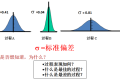

· 监督与洞察 (Check): 通过审核、数据分析等手段,客观评估体系运行的有效性,识别系统性风险和薄弱环节,提供基于数据和事实的洞察。

· 驱动改进 (Act): 主导或推动根本原因分析,协调跨部门资源实施有效的纠正和预防措施,确保持续改进机制有效运转。

对“体系架构100%落实”的难点与突破:

质量管理工作,需要各部门、各岗位按照质量部门所策划的那些体系架构去100%落实。这是从“救火”转向“管理”的核心,但也是最难的环节。难点在于:

- “两张皮”现象: 体系文件写得完美,实际操作各行其是,文件与实际脱节。

- 理解与认同不足: 员工不理解流程为何这样设计,认为繁琐、低效,缺乏执行的动力。

- 缺乏有效监控与反馈: 执行情况无人跟踪,偏差得不到及时纠正。

- 考核与激励错位: 考核指标(如产量、交付速度)与质量要求冲突时,质量往往被牺牲。

如何突破,确保体系有效落实?

- 领导层驱动: 最高领导者明确要求体系必须落地,并将其纳入各部门负责人的考核。管理者代表(通常是质量负责人)获得充分授权和支持。

- 流程设计以用户为中心: 质量部门在设计流程/文件时,必须深入业务一线,了解痛点,确保流程实用、必要、增值、易操作,避免官僚主义和形式主义。让使用者参与流程设计。

- 强化培训与沟通: 不仅仅是宣贯文件,更要解释“为什么”(背后的风险、客户要求、公司目标),让员工理解其工作的意义和价值,提升认同感。

- 数字化与可视化管理: 利用IT系统固化关键流程,减少人为偏差;通过看板、报表实时监控过程指标和体系运行状态,让问题透明化。

- 分层审核与过程确认: 建立从班组长到高层的分层审核机制,定期检查关键流程的执行符合性,及时发现并纠正偏差。强化对关键过程参数的监控。

- 建立闭环的反馈与改进机制: 鼓励员工报告流程执行中的问题和改进建议。对反馈进行及时响应,对有效的改进予以认可和奖励。让体系成为一个活的、能自我完善的有机体。

- 考核激励与质量目标强关联: 将质量指标(如过程合格率、一次通过率、客户投诉率、内审不符合项关闭率等)分解到各部门、各层级甚至个人的KPI中,权重足够大。奖励预防性工作和持续改进,而非仅仅奖励“救火”。

结论:

将质量管理从“救火”转向“管理”,本质就是构建并确保一个以预防为主、全员参与、基于过程方法和持续改进的质量管理体系有效运行。但这绝非光靠质量部门的单打独斗就能完成的,而是一场需要最高领导者旗帜鲜明地引领、各部门负责人切实承担主体责任、质量部门有效策划赋能监督、全体员工理解并严格执行的一个系统性工程。

只有当精心设计的体系架构在各环节得到100%的、自觉自愿的落实,并形成持续改进的良性循环时,“质量”才能真正从成本和负担,转化为企业的核心竞争力。那些成功的企业案例(如海尔、华为等),无不是在这三个方面做到了卓越。

以上 RXL质量管理研习社(任)

———————————————————————————–

声明:本文为转载内容,著作权归著作人【任暁龍】所有。

多乐士

通过摸索发现ssh拉取会报错,直接网页访问下载会报404错误,不知道原因;但是可以通过群晖CM注册表访问下载,其方法如下:

Container Manager-注册表-设置-新增-注册表名称随便写,注册表URL填你的加速地址,勾选信任的SSL自我签署证书,登录信息不填-应用-使用你的地址,这是注册表会显示了,在搜索栏中输入映像名称,搜索结果在每一页的最后一个,你需要划到最后一个进行下载,实测可正常下载安装。

以上供网友参考。

多乐士

通过摸索发现ssh拉取会报错,直接网页访问下载会报404错误,不知道原因;但是可以通过群晖CM注册表访问下载,其方法如下:

Container Manager-注册表-设置-新增-注册表名称随便写,注册表URL填你的加速地址,勾选信任的SSL自我签署证书,登录信息不填-应用-使用你的地址,这是注册表会显示了,在搜索栏中输入映像名称,搜索结果在每一页的最后一个,你需要划到最后一个进行下载,实测可正常下载安装。

以上供网友参考。