共计 2095 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。

俄国文豪托尔斯泰曾在其日记中写下这样一段自省:“我今天又一次尖刻地批评了邻人的小说,直到拿起笔才意识到,我所谓的’平庸之作’已远高于我能写出的任何文字。”

你在工作中有没有过这样的经历?对别人的努力成果不屑一顾,比如:

- 同事在做工作汇报,心里嘀咕:“这内容也太水了吧,换我讲肯定更好。”

- 刷到某个博主的短视频,不屑一顾:“这种内容我也会做,还能更精致!”

- 看到朋友出书,随手翻了几页,心想:“文笔一般,思想浅薄,换我写肯定强得多。”

- 甚至看专业运动员比赛,也敢自信点评:“这球换我肯定能接住!”

可是等到自己真的尝试去做的时候,才发现:

- 站上台汇报,紧张到大脑空白,连要点都想不起来。

- 拿起手机拍视频,发现连剪辑软件都不会用。

- 开始写书,发现连出版社的编辑都联系不上。

- 站上球场,连球往哪飞都判断不准。

为什么我们总是看不起别人的成果,自己却做得更烂?这篇文章将用三大效应,拆解这种“眼高手低”现象的根源。

-

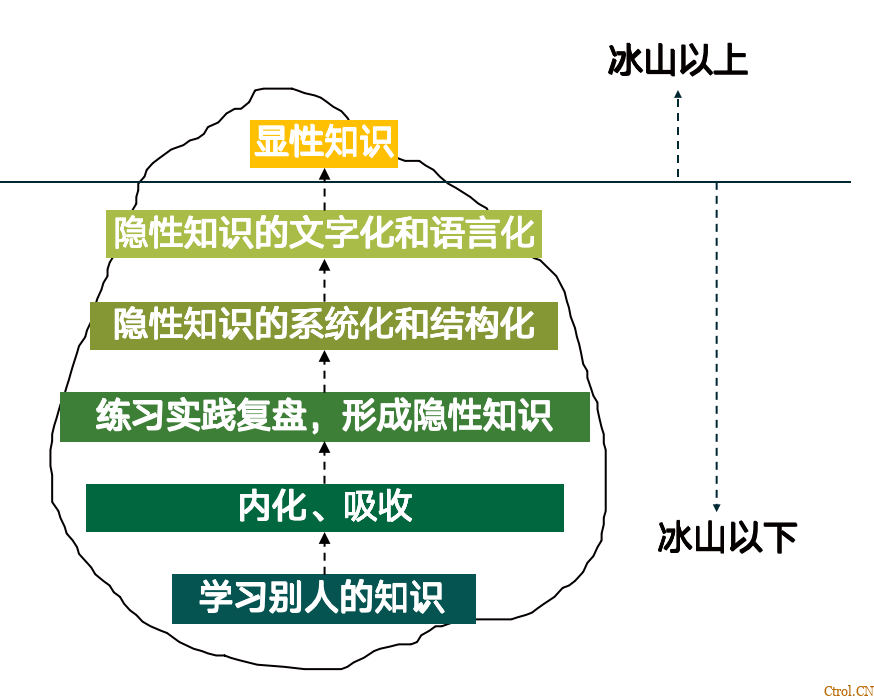

冰山效应:只看到冰山之上的显性知识,看不到冰山之下的隐性知识。

-

达克效应:越能力不足的人,越觉得别人不行,越觉得自己行。越在“愚昧之巅”的时候,越觉得别人“愚昧”,越觉得自己聪明。

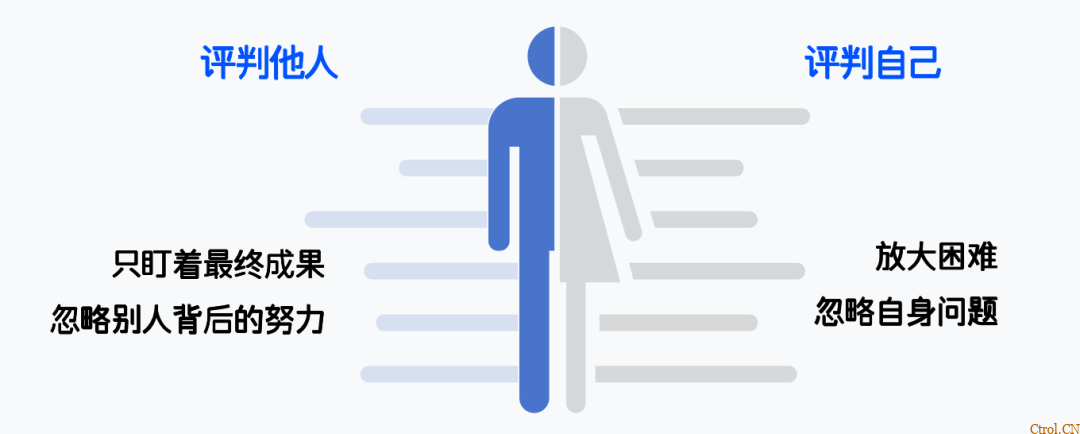

- 双标脑:宽以待己,严以律人,看别人聚焦结果,看自己放大困难。

01

别人做的、写的、分享的东西浅薄、没水平、不值一提、远不如自己做得好,自己一做就崩?为什么?

因为我们看到的是别人的显性知识,也就是只看到冰山之上的部分,却看不到冰山之下的部分。而冰山之下的恰恰是最重要的部分,也就是隐性知识显性化的过程。

- 首先,别人也需要学习其他人的显性知识,并将这些显性知识内化吸收。

- 然后,将内化吸收的东西练习、实践、总结经验,这就是隐性知识。

- 接着,将隐性知识的前因后果打通,把知识串联起来,知其然知其所以然,形成自己的方法论和框架,这就是隐性知识的系统化和结构化。

- 最后,用语言和文字将隐性知识分享出来,让人别人听到看到,这便形成了显性知识。

冰上之下的部分,很好地解释了为什么看别人不顺眼,自己一做就废。

- 原因一:根本没真正做过,没有亲身实践,也没有大量练习,更没有隐性知识的积累。比如,知道很多PPT知识,但没有反复练习,结果做出来的还是“丑到没眼看”。

- 原因二:功夫不到家。即使我们有过实践和练习,但是却只知其然不知其所以然,没有将知识的前因后果打通,没有将知识系统化和结构化。一旦知识零散不成体系,就很难用文字和语言外化出来。

所以,当我们下次想批评别人的时候,记得问问自己:我自己是否动手做过,是否成体系地了解过这个东西,是否知道这个东西的前因后果?还是自己就知道个概念,没有体系,也没有动手实践过?

02

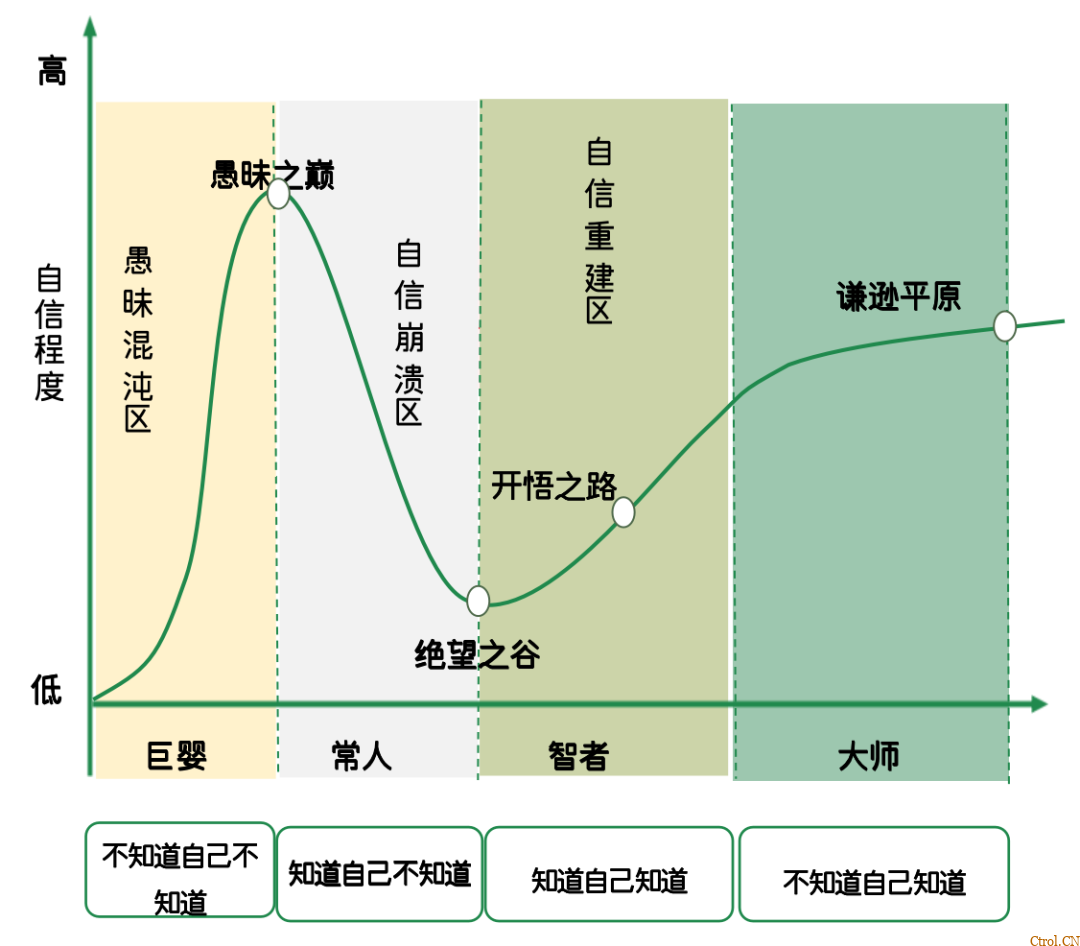

1999年,心理学家邓宁和克鲁格做了一个著名实验:他们让一群大学生做逻辑推理、语法和幽默感测试,然后让他们评估自己的成绩排名。实验结果发现:

- 成绩最差的学生,普遍高估自己,认为自己比实际水平高很多。

- 成绩最好的学生,反而低估自己,常常觉得自己不如别人。

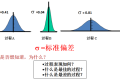

这就是”达克效应“,它揭示了一个现象:能力越低的人,越容易高估自己;自己越愚昧(尤其身处愚昧之巅时),越觉得别人“愚昧”,而真正有实力的人,反而更谦虚谨慎。

举几个例子:

- 刚学几天理财的人,觉得自己已经是”投资高手”,开始指点别人。

- 练了几个月健身的人,觉得自己比教练还专业,甚至鄙视专业运动员的训练方式。

- 看了几本管理书的新人,觉得自己比老板更懂战略,动不动就要”颠覆行业”。

达克效应的四个阶段:

- 愚昧之巅:刚接触某个领域时,比如看了几本理财书,会迅速建立“虚假信心”,误以为自己已经懂了很多,甚至开始指点他人。

- 绝望之谷:但真正开始实践后,比如投资亏了钱,才会意识到问题的复杂性,自信开始崩溃。

- 开悟之坡:经过持续学习和实战,逐渐建立“真知”,自信开始恢复。

- 谦虚平原:经过过高峰、低谷,开悟之后,不过度自信,也不过度谦卑,信心与能力开始匹配。

03

当我们刷社交媒体、看别人作品时,脑子里会突然蹦出这些想法:“这么简单谁不会啊”、 “要是我来做肯定更好”。

这就是典型的“双标脑”在作祟,宽以待己,严以律人,看别人和看自己关注的点是不一样的。

- 别人成功了,擅自脑补:“他成功就是运气好、有背景”、“他能做到是因为资源多,换我也行”、“他的作品没啥技术含量,纯属撞大运”。

- 别人失败了,也脑补:“他专业能力不行”、“他不够勤奋”。

2. 评判自己:放大困难,忽略自身问题

- 如果成功了,是因为自己足够专业、足够优秀、足够努力。

- 如果失败了,无限放大客观困难,把失败归咎于外界因素,比如项目太难了、市场不好、客户太挑剔等;忽视自身能力的不足。

总结:如何避免”眼高手低”?

- 先做,再评价。当每次说”我能做得更好”之前,想想自己是否做过,如果没做过,先先动手试试再发言。

- 关注别人的过程,而不仅是结果。真正的成长都在我们看不见的地方,别只盯着最终成果。

- 知道隐性知识和显性知识的存在。显性知识浮于表面,轻易可见;隐性智慧却深藏水底,无声地决定着成败。

多乐士

通过摸索发现ssh拉取会报错,直接网页访问下载会报404错误,不知道原因;但是可以通过群晖CM注册表访问下载,其方法如下:

Container Manager-注册表-设置-新增-注册表名称随便写,注册表URL填你的加速地址,勾选信任的SSL自我签署证书,登录信息不填-应用-使用你的地址,这是注册表会显示了,在搜索栏中输入映像名称,搜索结果在每一页的最后一个,你需要划到最后一个进行下载,实测可正常下载安装。

以上供网友参考。

多乐士

通过摸索发现ssh拉取会报错,直接网页访问下载会报404错误,不知道原因;但是可以通过群晖CM注册表访问下载,其方法如下:

Container Manager-注册表-设置-新增-注册表名称随便写,注册表URL填你的加速地址,勾选信任的SSL自我签署证书,登录信息不填-应用-使用你的地址,这是注册表会显示了,在搜索栏中输入映像名称,搜索结果在每一页的最后一个,你需要划到最后一个进行下载,实测可正常下载安装。

以上供网友参考。